研究室のページへ

TOPへ

|

●赤松 勝也 教授 ●西本 明生 専任講師

|

各種材料の有する様々な機能の中で、金属材料は強靭性、またセラミックスは耐食性、耐熱性などにおいて他の材料の追随し難い分野である。このような特性をさらに優れたものにする目的で、マトリックス中に強度の高い微細な粒子などを複合させる方法、従来製造が不可能と考えられていた新しい合金を焼結法や積層圧延法などを用いて開発する方法、プラズマや拡散浸透法を応用した表面改質法などにより、材料に各種機能を発揮させる方法について、地球環境、省資源、省エネルギーなどに関連させながら研究を行っている。

主な研究テーマ

●低温プラズマ窒化法によるステンレス鋼の表面改質

●放電プラズマ焼結法を応用した各種機能材料の開発

●積層圧延法による各種金属間化合物の調製とその性質など

|

引張試験 |

|

|

研究室のページへ

TOPへ

|

●池田勝彦 教授

|

社会の環境が大きく変動すると、必要とされるマテリアル(材料)も大きく変化させる必要がある。当研究室では、社会の環境変化に適応するマテリアルの開発・研究および基礎研究を行っている。例えば、福祉・介護や医療への応用ためのチタン合金の開発・研究、経済と地球環境にやさしい低プライスベータチタン合金の開発・研究を行っている。チタン合金以外では、歯科疾病で欠損した歯を補填するための銀−パラジウムー銅合金の基礎的研究、さらに家庭用電気機器などに使用されている「はんだ」の鉛フリー化などの研究である。

主な研究テーマ

●介護・福祉用具用低コストチタン合金の開発

●医療機器用チタン系合金の開発

●歯科用銀−パラジウム系合金の基礎的研究

など

|

|

|

|

研究室のページへ

TOPへ

|

●大石敏雄 教授

|

金属材料の性能の向上にはその製造段階において酸素、水素などのガス成分を十分にコントロールすることが必要である。当研究室では金属とガス成分のとの反応を中心に高温熱力学の知識を駆使し、新しい機能を発現する金属材料開発のための基礎および応用研究を行つている。さらに、熱力学の知識を金属材料からの不純物除去などの材料精製に適用し、有効資源再利用の観点から金属のリサイクルに関する研究も行っている。

主な研究テーマ

●固体電解質を用いた合金および酸化物中の酸

素分圧測定

●Fe−Cr合金のガス窒化およびプラズマ窒化に関する研究

●廃鉛蓄電池からの鉛の回収 など

|

|

|

|

研究室のページへ

TOPへ

|

●幸塚広光 教授

|

大容量メモリー、積層コンデンサー、電池材料、排ガス浄化用セラミックハニカム、光触媒、人工骨としての活躍に見られるように、機能性セラミックスは、情報エレクトロニクス、エネルギー、環境、医療にかかわる最先端の技術を先導している。装置の小型化は機能性セラミックスの薄膜化を要求するが、本研究室では、ゾルーゲル法という新しい薄膜化技術の汎用性を高めるための基礎学問を構築することに精力を注いる。また、同法による蔑能性セラミック薄膜デバイスの開発、さらにはセラミックスと高分子を原子レベルで一体化した新しいハイブリッドマテリアルの創製に挑んでいる。

主な研究テーマ

●ゾルーゲル成膜技術の基礎科学と改良

●ゾルザル法による機能性セラミック薄膜の作製と 物性評価

●ゾルーゲル法による有機の作製と物性評価など

|

講義風景

|

|

|

研究室のページへ

TOPへ

|

●小林 武 教授●丸山 徹 専任講師

|

溶融体あるいは半溶融体に種々の加工を加えることが融体加工であり、重力鋳造もこの分野の一部分である。固液共存状態のスラリーに複合化物質を添加撹拌した複合化処理、溶射皮膜特性の基礎的研究および消失模型鋳造法における発泡模型の熱分解特性と溶湯の充填横様の基礎的研究を行っている。世界保健機構(WHO)では飲料水中に含まれる人体にとって有害な鉛土を0.01mg/L以下が望ましいとしており、我国でもWHOの基準値以下に平成15年度から規制されている。そこで、研究室では環境に優しい鉛フリー銅合金の開発ならびに含鉛銅合金からの鉛の分離に関する研究を進めている。

主な研究テーマ

●Pbフリー銅合金およぴPbフリー放射線

遮蔽材料の開発

●溶射基材の粗面化状態と溶射皮膜の

密着機構

●消失模型鋳造法における発泡模型の

熱分解促進と模型の熱分解面および

溶蕩面形状の挙動など

|

光学顕微鏡組織

|

|

|

研究室のページへ

TOPへ

|

●小松伸也 教授

|

多種類の材料から一つだけ選ぶ時、外部からの様々な力にどれくらい耐えて形を保てるかを示す強度は、大切なポイントになる。材料の強度は、ミクロやマクロの組織で大きく変化し、組織はその材料の化学成分の比率である組成と製造方法で決まる。電気比抵抗をていねいに測定して加工や熱処理による変化を追いかけ、組織を定量化する研究を続けてきた。比抵抗の変化を理解し、材料開発に使いこなすには、物理だけでなく平衡状態とそれにいたる速度を考える化学も必要である。機械にかければ結果がでてくる実験ではなく、自分の手、目、頭を使う実験をめざす。

主な研究テーマ

●自動車パネル用アルミ合金の加エと熱処理

●生体用ベータ・チタン合金の熱処理

●実用アルミ合金への微圭添加元素の役割など

|

|

|

|

研究室のページへ

TOPへ

|

●杉本隆史 教授

|

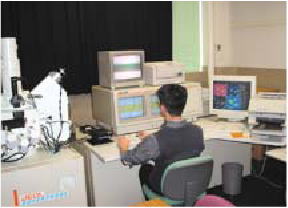

Titanium Alloy Design:軽く・強く・耐食性に優れた先端マテリアル”チタン”の設計開発を目指し、スペースシャトルからメガネやゴルフクラブにまで使用されているチタン材料開発の地図「状態図」や強化法の「相変態」を研究している。設計合金を溶製し、電子顕微鏡など最新の設備を駆使して、ナノ・ミクロ組織と強度や靭性、そして特異な機能性などマクロな性質との関連を解明する。人に、環境に優しい、信頼性の高いマテリアルデザインの夢を追っている。

主な研究テーマ

●生体に優しいチタン合金設計

●高温作動形状記憶・制振材料

●軽量・耐熱チタン化合物

●光触媒機能・チタン酸化物など

|

電子プローブマイクロアナライザー/EPMA

|

|

|

研究室のページへ

TOPへ

|

●三宅秀和 教授 ●星山康洋 専任講師

|

先端技術材料の先駆的な役割を担ってきた鋳鉄材料を中心に、金属および合金の液体⇔固体の凝固機構の解明に取組んでいる。また、環境適応型凝固プロセス、超急冷凝固法、メカニカルアロインク(MA)法とプラズマ焼結法(酎ヒ技術)およぴプラズマ溶射法などの先端マテリアル技術を駆使して、素形材や複合材、での研究も推し進めている。

主な研究テーマ

●減圧振動凝固法による鋳造組織の改善

●インパターンプロセスによる機能材料の開発

●反応性プラズマ溶射皮膜の特性評価に関する研究など

|

先端マテリアル工学実験風景

|

|