製品の性能を向上させる新素材の開発をめざす。

研究室概要 ・ スタッフ紹介

学科独自のホームページ (LINK)

他学科一覧

製品の性能を向上させる新素材の開発をめざす。 |

専門教育科目 研究室概要 ・ スタッフ紹介 学科独自のホームページ (LINK) 他学科一覧 |

概 要 |

|

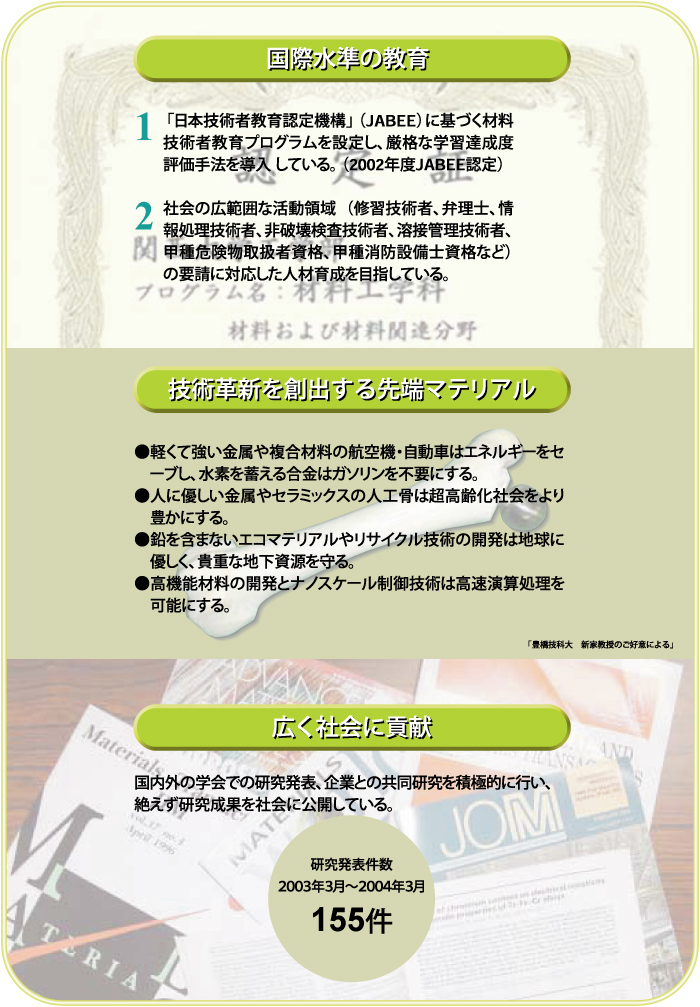

| 工学部は1958年4月に「先端マテリアル工学科」の前身である「金属工学科」を含む4学科でスタートした。工学部の設置から40有余年が経過しているが、その間、1990年に金属工学科から「材料工学科」に名称変更している。「材料」は設計図からスタートし、実際の「製品」を作り上げる時に絶対必要なものである。自動車のタイヤ内の空気やブレーキ油も大切であるが、通常「材料」は固体であり、機械、電気、建築、土木など種々の工学分野から要求されるそれぞれの特性を満たす材料を供給しなければならない。 現在も金属材料は重要であり、鉛フリーハンダや水素吸蔵合金などの新素材の開発も盛んである。社会の要求と材料技術の発達につれ、金属・合金とセラミックスとの複合化技術も発展してきた。このような動向ににたいして「鉄鋼材料」や「セラミックス」と言った個別の分類を越えて、優れた性能を持った材料を広く抱合する「材料工学」としての総合的な学術体系をを作り上げる必要がある。この発想に基づいて、個別材料の境界を越えて材料に関する問題点を提起し、解決できる材料技術者の育成を目標とし、さらに材料反応プロセス、材料加工プロセスおよび材料物性を三本柱として、これらの基礎と応用を学習できるカリキュラムを整備してきた。 その結果、2003年度からカリキュラム内容に合致した学科目として「先端マテリアル工学科」に改称している。「マテリアル」という言葉は「素材としての材料」のみならず、社会通念上、上述したように「優れた性能を持った材料」の意味合いが強くなりつつあり、先端技術を支える基礎工学としての「マテリアル」に関する教育と研究を行う場として適確に学科を表現していると言えよう。 社会の要求に応えるべき知識と能力を身に付けた技術者を育成するために講義以外に実験と演習も重視している。また情報化時代の技術者育成の見地から情報処理に関する講義・演習・実習を取り入れている。一方、4年次の特別研究(卒業研究)は問題解決の方法を修得する絶好の機会であると同時に、教員と学生が一体となって取り組む交流の場として非常に重要視している。幅広い知識を修得した卒業生は産業のあらゆる分野で活躍している。また大学院では、在学中に学会発表だけでなく論文を投稿する院生もおり、多くの大学院修了者は研究開発分野で活躍している。さらに当学科では、「日本技術者教育認定機構」(JABEE)に基づく材料技術者教育プログラムを設定し、厳格な学習達成度評価手法を導入している(2002年度JABEE認定)。教育職員は国内外の学会で研究成果を発表する以外に、学会・協会ならびに政府・地方公共研究機関などにおいて理事・支部長・委員・技術指導員などとして活躍し、社会に貢献している。 |